2019年度活動報告

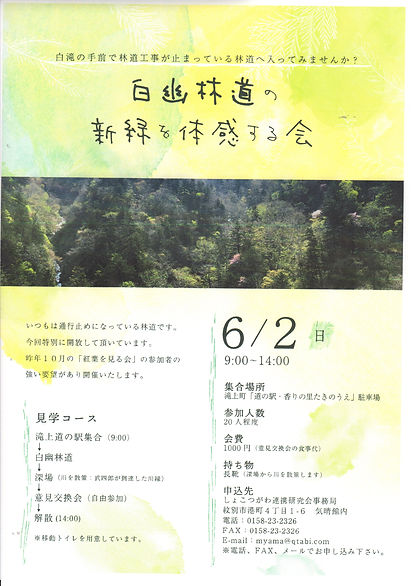

「白幽林道の新緑を体感��する会」

<行程表>

日時:2019年6月2日(日)9時~13時

集合場所:滝上道の駅駐車場

見学場所:白幽林道

深場(武四郎が到着したオシラネップ川)

① 意見交換会:道の駅香りの里たきのうえ

② 参加者:15名

・参加者の内7名が前年の「紅葉を見る会」の参加者

③ 会員:4名

<参加者の意見>

① 「紅葉を見る会」にも参加した人の意見

・新緑も同じくらい良かった

・昨年同様今年の秋の「紅葉を見る会」も開催して欲しい

・料金を取って継続的に開催して欲しい

② 初めての参加者

・素晴らしかった

・林道を歩くと思っていたが車で行けたのが良かった

・秋の紅葉も見てみたいので、

「紅葉を見る会」を開催してもらいたい。

【橋の上から川の流れを見る】

【深場】

【白幽林道終点】

【NHKドラマ「永遠のニシパ」を面白く見るフォーラム】

~「北海道の名付け親 松浦武四郎の人生を読み解く」~

日時:2019年6月4日(火)18:30~20:00

会場:滝上町童話村交流プラザ会議室

主催:しょこつがわ連携研究会

講師:佐藤和利紋別市立博物館元館長

参加者:15名

このフォーラムでは当会が作成した絵本『武四郎とショコツアイノ~渚滑川でのふしぎな出会い~』の、

絵をプロジェクターに投影し、文を子どもたちにお話の朗読活動を続けている「絵本の会」の小林奈保子さんに朗読していただき紹介した。

その後、松浦武四郎の生き方や渚滑川踏査時の出来事などについて、講師の佐藤先生を中心にパネルディスカッションを行い、武四郎についての理解を深めた。

「武四郎しょこつの道」看板滝上側設置作業

<日時・場所>

日時:2019年7月7日

場所:滝上町雄鎮内

<参加者>

会員:4名

来賓:2名

・武四郎の足跡をこの地に残すことは当会の悲願であるが、顕彰碑の設置は経費面ですぐに取り組めず、ひとまず最終到達点に看板を設置することになった。

・渚滑川を遡ってきた武四郎は、立牛川川口で舟を降り徒歩でオシラネップ川川口までやってきた。そこに至るルートは現在の道道にほぼ沿っている。(滝上町雄鎮内~滝上町大正~紋別市立牛)

・その最終到着点は、鎮橋の下手にあたる。そこで鎮橋紋別川の町道 雄鎮内南1号線と国道との交差点付近の民地を借用した。

・設置は武四郎が滝上にやって来てからちょうど161年目にあたる2019年7月7日とし、前日に下草刈り、整地などの作業を行った。当日は、快晴の天気のもと、支柱を立てる穴を手掘りし、看板を止めたが、この看板止め作業の最後は松阪市出身で町内の小学校に赴任してきた山際百合絵さんにお願いした。

・その後周囲にニチモク林産北海道滝上工場より提供していただいたチップを周囲に敷き詰め作業は終了した。

看板奥の木立の向こうは渚滑川が流れる。

オシラネップ川はその対岸だが、武四郎はそこから川を渡り上流を眺めているので、

ちょうど木立の付近に立ったと思われる。

白幽林道(大規模林道)の紅葉を見る会2019

~到達点のトンネルまで車で行く事が出来ます~

<2019年10月12日(土)~13日(日)>

1) 12日(土)クラウドファンディング募集ツアー

①日時:10月12日(土)正午 合流

②合流場所

○a滝上着

・陸上交通利用:滝上道の駅駐車場

・都市間バス利用:滝上町民文化センター(バスターミナル)

・紋別空港利用:紋別空港到着ロビー

③12日(土)行程表

○a滝上着:朝食→滝上渓谷の見学(地元ガイドよる案内)→

○b紋別空港着:昼食→コムケ湖→ガリヤ地区→大山山頂→滝上(ホテル)

④参加者:3名

⑤夕食:しょこつがわ連携研究会及び地元民との交流

・会場:ブラーメンフャーム(竹内邸玄関フード)

・滝上産食材と紋別産食材

⑥「白幽林道の紅葉を見る会2019」に参加

○a日時:10月13日(日)9時

○b集合場所:滝上道の駅駐車場

○c昼食

○d参加者

・一般参加者9名

・会員:4名

2)「白幽林道の紅葉を見る会2019」

①見学コース ・道の駅→・白幽林道→・深場(武四郎が到達した対岸)

→・意見交換会

→解散(14時)

「松浦武四郎と渚滑川」資料収集事業

<日時・場所・参加者>

1)日時:2020年2月21日(金)~25日(火)

2)場所:三重県(松阪市・伊勢市)

3)参加者:竹内正美(代表) 高橋浩徳(資料作成担当) 山中雅一(事務局長)

<目的>

1)武四郎が育った地域の歴史的背景

2)武四郎が育った地理的背景

3)武四郎が育った地域の思想背景

4)伊勢神宮の存在と位置づけと影響

5)武四郎と渚滑川資料集「志与古津誌」現代翻訳の確認

<調査行程表>

1)1日目(21日)移動日

①紋別(滝上)→千歳

2)2日目(22日)午前移動日

①午前:新千歳→名古屋空港(セントレア)→津市→松坂市

②午後:伊勢街道調査(津市→松阪市)

・引率者:高瀬英雄(松浦武四郎元館長)夫妻

・調査場所:雲出(くもづ)川・雲出橋両岸に常夜灯→伊勢街道→月本追分の道標

→松阪市文化財センターはにわ館→松阪城址→宝塚公園

3)3日目(23日)

①松浦武四郎生誕地

②松浦武四郎記念館(松浦武四郎まつり)

③旧長谷川治郎兵衛家

④本居宣長宅址

4)4日目(24日)

①伊勢街道調査(松阪市→伊勢神宮)

・引率者:高瀬英雄夫婦 ・飯田 秀(松浦武四郎記念館友の会会長) ・出口孝次(松浦武四郎を読む会会長

②午前:伊勢神宮外宮→神路通→松田雪柯翁跡→月夜見宮(つきよいのみや)

→足代弘訓(あじのひろのり)之邸跡→金剛證券寺→朝熊山

③午後:山田奉行所跡→斎宮歴史博物館

5)5日目(25日)移動日

①松坂市→津市→名古屋空港(セントレア)→新千歳空港→札幌市→紋別(滝上)

<成果>

1)武四郎が育った地域の歴史的背景

松阪市は古墳時代・南北朝・鎌倉時代・戦国時代・江戸時代と日本史そのものの歴史があり、その時代の政治的影響を受けながら経済、文化を発展させてきた背景があることが分かった。古代の遺跡からはこの地が当時、精神世界の中心にあったことが拝察される。

特に戦国時代の1588年に松阪城を築いた蒲生氏郷は、「松阪開府の祖」と言われ、街道や城下町の整備、有力商人の誘致など、江戸時代交通の要所であり商人の町となる基盤をつくりあげた。

三井財閥の開祖となった三井高利がこの地に「越後屋」を開店したのは1673年である。

2)武四郎が育った地理的背景

武四郎の生誕地はお伊勢参りで人々が往来する伊勢街道に面しており、また松阪市は伊勢街道と大名行列も通った和歌山街道が合流する地点で宿場町としても栄えた。

今でも雲津(くもづ)川両岸をはじめ各地に大きな石造りの常夜灯が建ち、また街道の分岐点(追分)には、月本追分の「右さんぐうみち(右参宮道)」「左いがご江なら道(左伊賀越え奈良道)」と彫られた大きなものをはじめ、各追分に道標が残されており、いかに多くの人々が行き交ったのかを今に伝えていた。

松阪は全国の人々が交流し、全国の情報が交差し、全国の情報が得られる地域であった。それが武四郎が広範囲の地域に興味を抱くきっかけになった。

3)武四郎が育った地域の思想背景

松阪は武四郎が生まれる約90年前に国学者である本居宣長が生まれている。地域の国学者は地域でも尊敬されている人物で、

武四郎もその影響を受けたと考えられる。また7歳のころから寺で読み書きを習っていたので仏教にも傾倒しており、

13歳で津幡の儒学者平松楽斎に師事したことで儒教にも精通していた。

さらに日本古来の神道の精神も伊勢神宮によって持っており、それらがアイヌ民族に対する敬愛の念を抱くもとになっていったと考えられる。

4)伊勢神宮の存在と位置づけと影響

伊勢神宮の存在は松阪市の街の経済や文化、風土を考える上で欠かせない。

本居宣長は全国に100ほどの弟子がいたとされるが、その弟子とのやり取りは伊勢参りに来る参拝者を通じて

手紙でやり取りをした。この文章でのやり取りが後の武四郎が日誌を記録で残す土壌になったと思われる。

また医者であった宣長が松坂から伊勢まで片道約45㎞ある距離を日帰りで患者を診たと記録がある。この事から当時の日本人は武四郎だけでなく多くに人の歩速が早い事がわかる。

武四郎も幼少の頃から各地から来る参拝者の話を聞き、思いを膨らませた。またのちに自分が旅している際にも参拝者に手紙を託している。

5)武四郎と渚滑川資料集「志与古津誌」現代翻訳確認

当会が資料として作成を考えている松浦武四郎の「西部 志与古津誌」現代語訳は、未だ解釈が確定していない記述が多かったが、今回の専門家からの指摘や現地調査で理解が深まった。

松浦武四郎生家と成果敷地内に明治3年武四郎が

従五位を受勲したことを記念して建てられた石灯篭

伊勢神宮(内宮)

斎宮歴史博物館

伊勢街道雲津川の渡しに建てられた常夜燈

寛政12(1800)年に建てられ、高さは4.7mもある。

月本追分の道標

伊勢街道と奈良街道の分岐点に天保13(1842)年に建てられ、高さは3m10cm。