しょこつがわガイドマップ

豊かな自然と、今へ続く歴史の跡を辿る冒険の書

「しょこつがわガイドマップ」へようこそ!

発行日:2021年3月15日

<発刊に至る経緯>

渚滑川流域の観光案内や地域案内はほとんどが自治体や観光協会など自治体単位でのものである。当会は渚滑川上下流の住民が一体となって取り組んでいる。

そこで渚滑川とその流域の中で、自分たちが紹介したい場所を独断と偏見で取り上げることにした。2021年3月に完成し、各方面に配布した。

<第2版発行>

その後、要望にこたえる形で再度発行することを決め、その際に近年この地域で流行しているミウラ折り(簡単に開いたりたためたりできて、折りたたむとポケットサイズで広げると約A2 サイズになる)を採用することにした。

ゴールデンウィークに間に合うように作成され、滝上町の道の駅で販売している。

主な制作メンバー

タケさん

サトーかんちょう

ひろさん

しょこつがわ連携研究会代表!山・森・歴史・地理、地域のことを何でも知ってるスペシャリスト!とにかく子どもたちが大好き。

元��紋別市立博物館の館長!アイヌ文化はもちろん、紋別地域の自然環境や歴史文化なんでも知っている…!

アイヌ文化、松浦武四郎のことが大好きな永遠の22歳。なんとこれまで誰もやっていなかった「西部志与古都(しょこつ)誌」を現代語訳!

ミウラ折版もご覧ください!

渚滑川について

北見山地の最高峰天塩岳(標高1557m)を源流とする、滝上町と紋別市を流れる渚滑川。総長84㎞、流域面積1240万平方kmの一級河川です。 滝上町市街地の付近は大地�が深く切り込まれた渓谷となり、その姿は圧巻…!

松浦武四郎について

1818(文政元)年、現在の三重県松阪市の伊勢街道沿いに生まれる。17歳から全国を巡る旅に出る。長崎滞在中にロシアが南下していることを聞き蝦夷地見分を決意。

1845(弘化2)年に第1回蝦夷地探査を行う。その翌年に第2回、1849(嘉永2)年に第3階の探査を行い旅の記録をまとめ出版した。その記録を目にした幕府によって取り立てられ、1856(安政3)年から3年にわたり踏査を行いその記録をまとめて出版した。1858(安政3)年の第6回踏査後半の7月に渚滑川を遡る。

アイヌを案内人として蝦夷地踏査をした武四郎は、自然と共生する独自の文化を持つアイヌに対して敬愛の念を持つが、同時に幕府の圧政によるアイヌの窮状を目の当たりにする。出版物にもそのことを記し、幕府にもアイヌの人々と文化を守るように訴えるが聞き入れられなかった。

明治新政府になって開拓使判官に任ぜられると、「蝦夷地」に代わる新しい名前として「北加伊道」を提案。「北海道」の名付け親となる。しかし新政府になっても圧政が変わらなかったことから48歳で判官を辞し、公職を去る。

その後は晩年まで各地を旅し、1888(明治2)年に71歳で神田に自宅において没する。

まちのあゆみ

1906(明治39)年 渚滑村誕生

1918(大正7)年 滝上村分村

1932(昭和7)年 下渚滑分村

⇒1940( 昭和15)年、渚滑村に改称

1937(昭和12)年 渚滑村が上渚滑村に改称

1954(昭和29)年 紋別町、渚滑村、上渚滑村が合併し紋別市誕生

しょこつがわガイドマップ

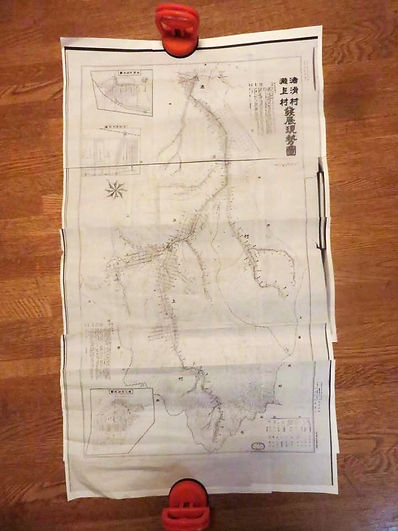

ウエンノツ

【基線】

300間×300間を6分割したものを1区間として開拓したもの。(300間=546m) この地図では、5線、9線、15線、20線、26線、43線、52線のみ記載しています。